木造住宅がライフワーク、住宅好き「TIcTAC」のホームページ

①_1 「低予算で、個性的で素敵に建てる」

年収が上がらない中、無理なく趣向やライフスタイルを反映した素敵な家を持つために

「DIYカフェの素敵建築」を建てるような、少しハーフビルド的な考えに近くするのはいかがでしょうか。

分離発注・ネット購入・DIYなど、自分でできることを工夫して費用を抑える。

耐震・耐久の躯体部分はプロがしっかりつくり、それ以外は自分でできることをを混ぜ込んでいく。

「段取り良く、工期短縮」的なコストダウンとは異なりますが、それこそ住宅建築好きのおもしろみとやりがいだと思います。

コストパフォーマンスの向上と、知恵を絞った個性的な空間が生まれる土壌になる気がします。

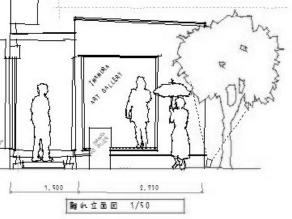

①_2 デザイナーとコラボレーション建築する。

デザイン設計料などは別途かかりますが、デザインが気に入って頂ければ素晴らしい建物になります。

施工上標準ディテールでは納まらない場合も出てきますので、オーダーメイドの楽しさと満足感が得られます。

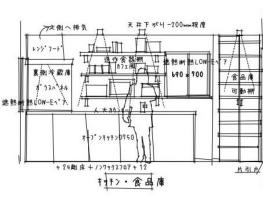

素材や造作家具、建築化照明、収納などいろいろな趣向を凝らすので、建築価格はその分高くなりますが、

長い間の素敵感・満足感を考えれば、信頼施工の伴ったデザイン住宅は良い選択だと思います。

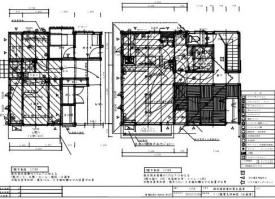

施工管理例:古民家調デザイン改修 デザインハウスN邸 リノベーションH邸 リノベーションO邸

② 「TINY HOME 小さな離れ・趣味アトリエを建てる」

母屋はしっかりあるけれど(寒くて古いなど)、費用をかけずに省エネで暖かい離れが欲しい。

趣味のアトリエを予算内でデザイン良く素敵に建てたい。など、

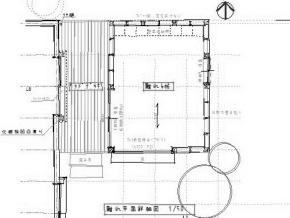

10㎡(6帖)+ロフトまでは、確認申請不要なので(ローンの場合登記は必要)さらに費用を抑えられます。

母屋を高性能省エネ住宅にするとなると大変ですが、最小限の大きさで「寝室&書斎」、「アトリエ・防音室」などを

建築するのであれば新車1台分程度の費用でも充分最新性能を付加できます。

ウッドデッキ・植栽・ライティングなどと組み合わせて箱庭的にこだわるなど、面積が小さい分ローコストでいろいろ可能です。

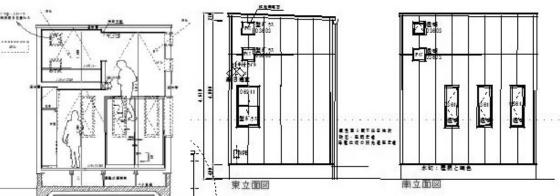

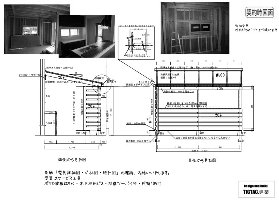

ベタ基礎・軸組工法(KD:乾燥材:杉・米松他) ・ ガルバ縦ハゼ屋根・通気工法+ニチハサイディングt14貼

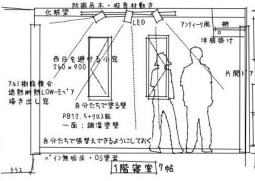

遮熱断熱LOW-Eペアガラス ・ 下地合板+内部ノンワックスフロアt12 ・ PBt12.5+クロス仕上

+造作机&クローゼット、LEDダウンライト照明、シェードカーテン・エアコン、シアタールーム配線工事 施工例:TinyHouse

③ 「小工事・小規模リフォーム・修理交換工事など」

バリアフリー改修・プチリフォーム・各種修理住設交換工事など。小さな工事でも誠意をもって行います。

予算概要をお伺いできれば、最適な建材・仕様を希望にあわせて提案させて頂きます。

性能・仕様・建材グレードなど既製品から造作まで種類がありすぎて選定のしようがない場合が多く、

不安かと思いますが、最初に予算概算枠を大まかに教えて頂ければ、それにあわせて細部まで調整致します。

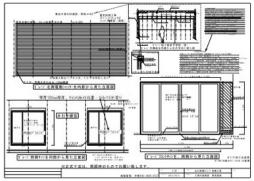

※大型シャッター+フロントサッシ ※耐震改修2階梁補強・内装補修

施工例:ガレージ改修工事 施工例:2階梁補強工事

※フロア上貼+内装・堀座卓 ※デザイン増築・既存部分改修

バリアフリー手摺・部分塗装他 既存基礎補強 15坪+4坪

施工例:バリアフリー&改修

オンリーワンのWOODY下屋 LDK廻りのリノベーション工事

桧特KD・防腐ツーバイ+OS塗装・ポリカ屋根 断熱窓・内装改修・オープンキッチン+造作家具・建具

施工例:WOODY下屋 施工例:リノベーションO邸

④ 「最新の住宅性能仕様」を組み合わせて建築する。

長期優良住宅

省令準耐火

スマートハウス

低炭素住宅

新住協 Q1住宅

オール電化

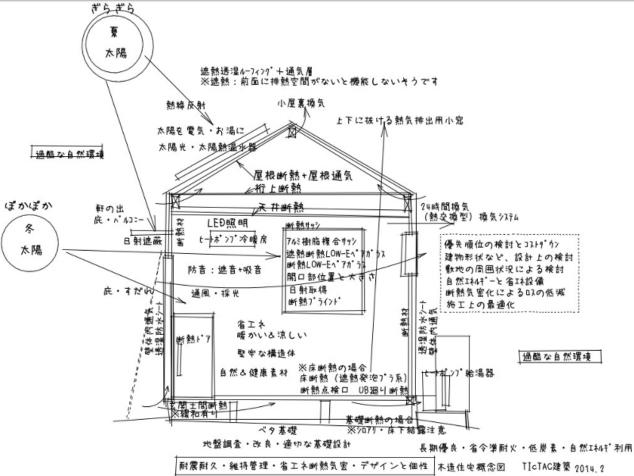

パッシブ型住宅(自然エネルギー利用)

自然素材・健康

事前検討の必要なこと・注意点例

※定期的に改正・補足されたりしていますので、最新でない場合があります。

温故知新・堅牢堅実・良い職人のネットワーク、工務店、大工・職人さん達の長年の経験とノウハウ

ライフワークとして、施主に感動と満足感を持ってもらえる仕事をすることが基本です。

施主希望反映とコストパフォーマンス、デザイン・性能の取捨選択(流行で不用意に踊らないスタンスは大事だと思います)

お施主自身が住宅に詳しくなれば、自分の建物に対する信頼と安心感は更に強くなります。

建築全体が見えると計画が立てやすく、応用が利くことでデザインやアイデアを無駄なく具現化可能です。

施工がわかることで耐震耐久性などに安心・信頼感をもてて、建物の状態を正しく把握することにもつながります。

またメンテや改修工事などその時々で的確な判断がつけば、維持管理費用なども最小限で済みます。

仕様による施工手間や人件費などの削減は、コストダウンに重要です。

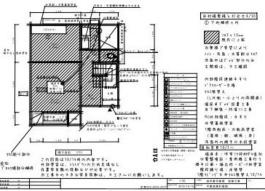

下図は、木造省エネ住宅の概念図としてわかりやすくまとめてみました。

新築・増改築・リノベーションを含め応用が利くと思われます。

住宅性能仕様一覧 ※改正により、記載が最新でない場合もあります。ご了承下さい。

|

「長期優良住宅」 長持ちする住宅の具体的な仕様(住宅性能表示の延長・当初200年住宅と言われた) 今まできちんとした施工をしていたので、特に問題なく+αで取得可能。 100万円の補助金があった当初は、認定をとるのと補助金申請が異常に面倒でした。 補助金がないときは、わざわざ認定をとらなくてもということで、同仕様で建築しました。 省エネが緩和された際に、タイルなどの土間下断熱の緩和、あまりに無意味な気密性能合戦 から気密の表記が国の方針でなくなったり、気密シートの施工緩和などいろいろ変わっています。 概要としては、 省エネ耐震住宅に、維持管理を考慮した仕様を付加して、30年メンテナンス計画を作成 専門機関に図面・仕様・メンテなどを登録して履歴を保存、長期的に資産価値のある住宅にする。 省令準耐火と組み合わせれば、火災保険の減額分で長期優良の費用がでると思われます。 具体的には、 通常のフラット35S適合住宅などに加えて、 長期優良住宅用設計図書の作成・申請 基礎W150 配筋強化 基礎下に配管埋めない(軽微な土間コン除く)・ホールダウン・N値計算 サヤ管ヘッダ方式・基礎排水管メンテ用貫通キット・2階水廻りへのパイプシャフト 構造の強化と防腐防蟻・壁体通気・防水勾配・立上り寸法 断熱強化 壁天井HGW16K100mm(トレードオフ) 床3種b65mm UB廻り立上3種b50・15 アルミ樹脂複合LOWーEペア 断熱玄関ドア 点検口設置:床下点検口基礎独立部分ごとに・天井・バルコニー下 メンテナンス計画書作成・履歴登録 |

|

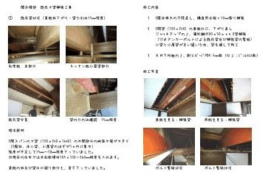

「省令準耐火」 H24.4.1仕様基準改正(木造軸組工法) 上階床がない天井: 天井石膏ボード12.5mm1枚張りならば、裏面に継手受材不要 住宅金融支援機構の基準、火災保険料が割安に。 概要としては、 ①隣家からのもらい火を防止 ②各部屋でなるべく火を止める ③火がすぐに燃え広がらない構造 具体的には、 壁・間仕切壁にファイヤーストップ材(30間柱・グラスウール気流止・PB12.5mm先張り選択)施工 壁石膏ボードt12.5mmの継手に受材入45間柱 2階建ての1階天井には強化石膏ボードt12.5mm張り+継手受材もしくはグラスウール敷込100mm 規定のビスピッチ@150、28mm 梁現し部分・下がり壁被覆は天井同等 独立柱は壁同等 軒天ケイカルから防火軒天に変更(有孔板:外壁150離れ) UB廻りPB12.5張り(UBの外々寸法確認) 換気フード制限なし FRPルーフバルコニーは飛び火認定取得のもの 外壁通気層制限なし 玄関ポーチ柱:構造上主要な場合は防火被覆必要 押入壁天井も防火被覆必要 H1400までの小屋裏収納の場合、階下の天井は上階に床のない部分の天井 羽目板は、規定の防火被覆の上に張る 柱・梁現しは不可、防火被覆の施工後に付柱や付梁などは可能 階段下収納の場合、階段の裏側を上階に床がある部分の天井仕様とする(強化PB12.5+受材) 階段側板は、防火被覆の上に施工(階段室も室内として防火被覆を連続させる) 耐火断熱材は、所定の断熱材を使用すること 天井鋼製吊木(防振ゴム付)は使用可能 特殊な場合には機構の承認が必要 枠組壁工法の場合は簡単です。木造軸組工法の場合は、ファイヤーストップなど施工手間がかかります。 |

|

「スマートハウス」 高断熱住宅+太陽光発電・熱(蓄熱・温水)+LED照明・ヒートポンプ型冷暖房給湯+HEMS・蓄電 ※HEMS=ホームエネルギーマネジメントシステム 具体的には 太陽光パネルを設置した省エネ等級4以上(長期優良住宅など)の住宅 照明器具LED COPの高いエアコン設置 太陽熱温水器・エコキュート(=ヒートポンプ型給湯器)設置 自然エネルギーの活用 風と採光・日射コントロールと蓄熱、雨水利用など 消費エネルギーや太陽光発電量などをモニターで見える化(HEMS) 蓄電地で電気をためて利用する HEMSと蓄電は初期段階なので判断つきかねますが、簡単に今の住宅に当てはめると、 太陽光発電をのせた高断熱住宅に、LED照明・エアコン・エコキュートなどの省エネ機器を設置 設計時に自然エネルギー活用ノウハウを組込んで、省エネモニターで見える化・蓄電もできればなお良い。 という感じです。 ※HEMSには、10万円の補助金がでるようです。 LANで接続するHEMSのモニターは、セットで20数万円(定価)+工事費だそうです。 補助金を受ければ、意外に安い費用で設置できるようです。2013/02/11   建材展にて 建材展にて |

|

「低炭素住宅」認定 フラット35金利優遇 低炭素住宅=二酸化炭素排出量の少ない住宅 必要な工事 1、次世代省エネ基準以上の断熱性能-10% 断熱は次世代省エネレベル以上+高性能設備(暖冷房や給湯、照明設備)を導入でクリア ※評価協に、外皮の計算エクセル表がUPされているそうです。 2、建築物(躯体)の低炭素化(木造住宅であること) 3、節水便器の設置(4.8L TOTOピュアレストとか) これで認定が通るそうです。(3は、太陽光発電・緑化・HEMSなどでも可) 補助金はないそうですが、フラット35Sの最高優遇金利が適応されるそうなので、 お施主のローン負担軽減にはメリットがありそうです。 所得税のローン減税あり(一般住宅より100万円多い) |

|

新住協 Q1住宅 尊敬する室蘭工業大学の鎌田教授が中心の高断熱住宅のオープン工法。 (だいぶ前に講習会で一緒に写真撮影してもらいました。) 命がかかっているだけあって、寒さの厳しい北方の住宅は温熱環境のレベルが高いです。 余裕ができたら新住協の会員になりたいと思っています。 グラスウール断熱のボード気密工法 極寒の地での高断熱住宅ノウハウが、温暖地域にもフィードバックされて、 気流止め・断熱施工をはじめ、日射コントロール・蓄熱・Q-PEX省エネ性能計算ソフトなど、 日本の木造高断熱住宅工法のバイブルです。 高断熱化した時の外部との温度差による結露なども詳しく研究されています。 木造住宅工事仕様書なども、鎌田教授の断熱理論を指針としているそうです。 もっともローコストなグラスウールを使って最高性能の断熱住宅を、各地域の気候に合わせて造る。 営利を目的とせず、技術を追求しながらオープン工法として啓蒙してくれるすばらしい団体です。 |

|

オール電化 IHクッキングヒーター・エコキュート・エアコン・蓄熱暖房機・太陽光発電など エコキュート・エアコンは、ヒートポンプ式 電気使用量に対して仕事効率が非常に良いそうです。 安い深夜電力でエコキュート・蓄熱暖房などを蓄熱します。 新築でない場合は、幹線の太さ(容量)や分電盤廻り、電柱のトランス容量なども絡んできます。 太陽光発電と併用したOB施主様は、高断熱なこともあって入居後電気代を払ったことがないよと おっしゃっていました。夫婦二人暮らしなのもあるとおもいますが、確かにお財布に優しいです。 べらぼうに安くなってきた太陽光パネルは、設置しても元が取れるレベルになったと思われます。 ただし、屋根勾配・日射状況・パワコン寿命なども考慮に入れて検討が必要です。 個人的には火(炎)も捨てがたいです。薪ストーブやカセットコンロで代用すればいいのでしょうか。 高気密の空気の汚れや酸欠、高齢者の火災防止には有効だそうですが、何となく寂しい気がします。 |

|

パッシブ型住宅(自然エネルギー利用) 太陽熱・風・地熱・雨水・日射遮蔽・断熱・緑化・自然照明・高断熱化・適切な蓄熱など 電気などを使わない仕組みで冷暖房や快適さを追求する自然エネルギー利用住宅のこと 利用効率を上げるために家自体を高気密断熱仕様にする必要あり。(熱損失の最小化)I 小屋裏の暖空気、外気より暖かい地熱で基礎コンクリートに蓄熱して暖房補助にする 夏は熱い小屋裏排気の力で、床下から涼風を上昇気流で引っ張って除熱する 風のコントロールや上下の温度差を利用して換気や熱気抜きを行う 雨水利用・太陽熱温水利用・日射遮蔽(庇・軒の出・落葉樹・LOW-E・スダレ・パーゴラ) 広縁などを土間コン+タイルなどにして冬の日射熱をため込んで夜放出する(昼間暑すぎるのも緩和) 窓の開口方向・面積・外壁表面積などの調整・照り返しの防止 省エネ・高断熱化が進んだことで、今までざるのように逃げていたエネルギーが利用しやすくなったと 思われます。玄関の位置を、風の強い場所から避けたり、風除室を設けて熱損失を最小限にすることも パッシブ型の手法の一つだそうです。 自分の建築地の立地、日射、風、自然環境などを考慮してパッシブ型を設計するのも素敵だと思います。 |

|

自然素材利用・健康 建材などはベニア・接着剤なども含め、ほとんどすべてF☆☆☆☆になっているので、温熱環境が良く アスベスト・有害化学物質(VOC)対策のとられた最近の住宅は、健康住宅と呼べると思われます。 防蟻剤:基礎構造及び土台に耐蟻樹種を使用して、防蟻剤を塗布しない。(木酢液などを防蟻に使う) 柱などに、防腐注入材を使用しない。(室内に使用するわけではないので、関係ないとする方もいます) 内装仕上に無垢材を使用して、調湿効果などを高める。(無垢材の塗装は吸放出を妨げないもの) 珪藻土・火山灰・漆喰・和紙など、科学物質吸着・調湿などの効果のあるもの 塗料は、オスモ・リボスなどの人体に無害の自然塗料を使用する 断熱気密性能を適切に上げて、上下の温度差をなくし、風邪などを引きにくい温熱環境にする 24時間換気によって汚れた空気を排出する。(計画換気にはある程度以上の気密性能が必要) 計画換気・調湿機能・窓などの断熱化により、結露やカビの発生をなるべく抑える。 廊下や水廻りなどの居室との温度差をなるべくなくし、ヒートショックを防止する。 バリアフリー・手摺など、住宅内部での事故を防ぐ、老後安全に暮らせる仕様とする。 外部への木や自然素材使用は注意が必要(日射、雨、凍害、藻、耐火、耐久性など) 珪藻土など健康素材でも、調合割合などによっては粗悪品もあるそうです。 自然素材は、メンテ・割れ・反り・狂い・変色・汚れなど、扱いがむずかしいので、事前説明が必要。 |

|

事前検討の必要なこと・注意点例 実績や年数の経っていない特殊な部材・工法(実際の施工後に起こったクレーム内容の把握) 自然素材のクレーム問題の事前説明(汚れ・反り&狂い・キズつき易さ) リフォームなど:現況との兼ね合い(ペアガラスの重さでも不具合が出る場合・腐朽・劣化) コストバランスが悪い(設置費用が機器寿命までに回収できない) 現場施工精度・耐久性・メンテに不安がありそうなもの 初期性能は高いが、短期で性能劣化、汎用性がなく、数十年後のメンテで費用がかかりそうなもの 瑕疵保険などで起こった不具合の改善内容に相反する納まり・仕様 |